22 декабря 2010 15:30

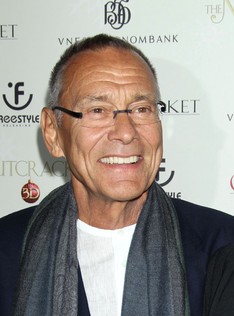

Андрей Кончаловский: «Не буду скрывать: у меня были надежды на то, что Америка откликнется на «Щелкунчика», но я ошибся»

1 января 2011 года на российские экраны выйдет новая режиссерская работа Андрея Кончаловского – трехмерная новогодняя сказка «Щелкунчик» (дистрибьютор – компания «Централ Партнершип»). Фильм чуть больше трех недель демонстрировался в США: компания Freestyle Releasing выпустила его в ограниченный прокат 24 ноября 2010 года (максимальное число копий было во второй уикенд - 115). Американские сборы «Щелкунчика» составили $195 459. Интернет-портал «ПрофиСинема» побеседовал с Андреем Кончаловским об особенностях производства и дистрибуции картины.

Корреспондент:

Андрей Сергеевич, в интервью по поводу «Щелкунчика» Вы неоднократно рассказывали, что идея этого проекта зародилась очень давно, когда Вы помогали придумывать сюжет так и не снятого в итоге фильма английского режиссера Энтони Эскуита про балет в Большом театре. Спустя годы Вы вернулись к этой идее и вместе с Крисом Солимином придумали уже собственного «Щелкунчика». Какими были Ваши дальнейшие действия? Кому из продюсеров Вы предлагали присоединиться к этому проекту?

Андрей Кончаловский:

Написав сценарий, я сделал эскизы и стал пытаться найти деньги в Америке. Я представлял проект студиям Fox, Warner Brothers, компании Hallmark. С Hallmark мы в свое время делали «Одиссею»: они тогда еще сказали, что если я соглашусь снять «Одиссею», они потом обязательно поддержат мой какой-нибудь другой проект. Поэтому я надеялся, что хотя бы Hallmark поможет мне со «Щелкунчиком». Но я не нашел поддержки – никто не был заинтересован в такой интерпретации известного сюжета. Все говорили одно и то же: мол, очень мрачно, мы не хотим крыс, война какая-то там, немцы… Говорили, что картина эта слишком сложна для американского зрителя.

Думаю, в их словах была некая правомерность, потому что в результате, когда я сделал фильм, ни одна из крупных компаний не согласилась взять его в прокат – на том же самом основании. И мне просто повезло, что я нашел инвесторов за пределами США. Если б я целиком зависел от американцев, то никогда бы не сделал эту картину. Собственно, понятно это еще и потому, что рецензии американских критиков на «Щелкунчика» сплошь негативные. Я просто как-то подзабыл, что в Штатах все настолько изменилось. Там знают только одного «Щелкунчика» - балет, где все танцуют, где все сладко и просто. Для американцев изменения таких сюжетов просто запрещены. Это можно понять, потому что их зритель, особенно новое поколение, воспитан на «Диснее» и на таких очень безопасных вещах, как «Гарри Поттер», где не может быть никаких политических аллюзий. Трудно себе представить, чтобы в США имели успех, допустим, сказки Щварца, у которых всегда острый современный оттенок. Они бы там были просто непонятны. Я вдруг обнаружил: то, что может нравиться в России и иметь успех, в Америке не работает совсем.

Корреспондент:

И, тем не менее, Вам удалось выпустить картину в американский прокат, пусть и ограниченный, что тоже нелегко…

Андрей Кончаловский:

Да, это было очень сложно. Я благодарен Внешэкономбанку и американской компании «Фристайл» за то, что они согласились спонсировать выход моей картины в Америке. Компания «Фристал» рискнула, вложила небольшие деньги в продвижение картины. Но разве у них есть возможности конкурировать с крупными студиями, когда на рекламу диснеевской или уорнербразеровской картины выделяется по меньшей мере 40-50 млн. долларов? Естественно, рассчитывать на сногсшибательный или на вообще какой-нибудь большой успех не приходится, особенно учитывая сложность нового «Щелкунчика» для американцев. Тамошний зритель изменился. Сегодня, я думаю, невозможно сделать такую картину, как «Крестный отец». Посмотрите, что делает Коппола – он уже не может сотрудничать с крупными студиями, потому что хочет снимать собственное кино, а не какого-нибудь «Железного человека». Вот он и делает свои маленькие картины, которые выходят очень ограниченным тиражом.

Разницу в интеллектуальном уровне между Россией и Америкой можно заметить по отношению к театру, хоть это и совсем другое искусство, нежели кино. В Москве, где шестьдесят-восемьдесят театров, одновременно идут три разные постановки «Дяди Вани». В любом городе-миллионнике есть театры. И люди ходят туда смотреть классику. А вот когда в Нью-Йорке давали спектакль «Гамлет» Лондонского театра, критик из Нью-Йорк Таймз написал, что рядом с ним сидели люди, которые пришли смотреть на Джуда Лоу, игравшего главную роль. И разговор между ними по окончании спектакля был такой: как жалко, что Гамлет убит, ведь если бы он остался жив, можно было бы посмотреть сиквел. Это важное для меня замечание. Не буду скрывать: у меня были надежды на то, что Америка откликнется на «Щелкунчика», но я ошибся.

Корреспондент:

Почему было принято решение сделать проект международным?

Андрей Кончаловский:

Когда в производстве картины задействованы серьезные суммы, то русскоязычный фильм не в состоянии их окупить, просто в силу того, что он имеет очень конкретного адресата. Примером тому могут служить колоссально успешные у нас фильмы, например, «Ночной дозор». Он не имел большого резонанса в Америке (дистрибьютор - Fox Searchlight, дата релиза – 17 февраля 2006 года, прокат – 17 недель, максимальное количество копий – 158, сборы - $1 502 188 – Прим. ред.). У меня была мысль, что нужно сделать русский материал, но обязательно с англоязычными актерами, которые автоматически интернационализируют проект. Я вот «Рахманинова» собираюсь снимать и тоже обязательно буду брать англоязычных актеров.

Корреспондент:

То есть отсутствие в «Щелкунчике» российских звезд обусловлено только тем, что, за редким исключением, они не владеют английским языком в совершенстве?

Андрей Кончаловский:

Да, безусловно. С русскими актерами проблема именно в этом и ни в чем другом.

Корреспондент:

Вы не нашли на «Щелкунчика» денег в Америке, но привлекли европейских продюсеров. Я знаю, что проект получился англо-венгерским. Чья доля была мажоритарной в этой ко-продукции?

Андрей Кончаловский:

До выхода картины в Америке было решено не афишировать мажоритарного инвестора фильма, поскольку это был российский инвестор – Внешэкономбанк. Были подозрения, что американский рынок негативно отнесётся к русской кинопродукции. Но, поскольку наши попытки проникнуть на американский рынок не были успешными, и теперь всё позади, можно открыто сказать, что 55% бюджета картины даны мне были в кредит Внешэкономбанком, а 45% принадлежали иностранным инвесторам, которые вошли в финансирование только после того, как основная сумма была уже найдена.

Корреспондент:

То есть проект не англо-венгерский, а англо-русско-венгерский?

Андрей Кончаловский:

Ко-финансирование было англо-русско-венгерское, а ко-продукция - венгерско-английская.

Корреспондент:

Что было самым дорогостоящим в производстве картины?

Андрей Кончаловский:

Дороже всего мне обошлась компьютерная графика, трехмерная анимация, пластические гримы, визуальные эффекты, например, летающие мотоциклы.

Корреспондент:

Насколько мне известно, постпродакшен «Щелкунчика» делался в Англии, и занималась им компания Goldcrest Post Production London, работавшая на очень крупных голливудских проектах. Какие впечатления от сотрудничества?

Андрей Кончаловский:

На этапе постпродакшена была задействована не одна компания, а много. Если одну студию загрузить работой над, так сказать, «тяжелой графикой», как в «Гарри Потере», «Властелине колец» или «Щелкунчике», то они будут выполнять ее два-три года, поэтому давно уже практикуется привлечение одновременно нескольких десятков компаний, которые создают отдельные элементы. Постпродакшен «Щелкунчика» длился год. У меня было восемь компаний, у каждой из них впечатляющий послужной список: «Золотой компас», «Хроники Нарнии» и так далее. В них во всех работают профессионалы высочайшего класса.

Корреспондент:

Расскажите, пожалуйста, о том, как делался 3D-формат? Фильм снимался или конвертировался в стерео?

Андрей Кончаловский:

Это была конвертация. Но конвертация конвертации рознь. Стоимость 3D зависит от того, сколько времени было потрачено на разделение кадра на глубинные планы. Если в кадре тридцать глубинных планов, чтобы разрезать его, понадобится от нескольких дней до недели и десятки тысяч долларов. А длится он секунды. Кадр в восемь секунд будет стоить пятьдесят-сто тысяч долларов, поэтому необходимо очень тщательно выбирать кадры, в которых стоит делать детальную проработку глубины, а где – нет. Не стоит, например, в тех кадрах, где дается крупный план актера. Зачем же его нос выделять? Можно, конечно, лицо в 3D сделать, но тогда оно будет выглядеть, как Эверест. Нарушатся определенные законы восприятия. Работа над 3D – ручная. Если делать конвертацию механически, каждый кадр разрезать на двадцать планов, то ничего хорошего не выйдет.

Стереоформат скоро будет дискредитирован плохим 3D, которое возникает из-за желания все что угодно сделать в 3D. Очень скоро зритель распознает эту приманку и перестанет на нее ловиться. Поэтому я не ожидаю, что 3D вытеснит обычный формат фильмов. Но определенные вещи – магия, сказки, фэнтези, которые требуют особой среды и достоверности – безусловно предназначены для этого формата.

Корреспондент:

То, что сказка Гофмана знакома каждому с детства – плюс для проекта или же, наоборот, риск, что у каждого свое видение этой истории? Вы немного изменили сюжет, инициировали написание слов к известной музыке Чайковского… Не боитесь, что зрители не будут рады таким инициативам? Или критики найдутся всегда и везде?

Андрей Кончаловский:

Боюсь. Но, во-первых, я стремился сделать картину, которая, как мне кажется, имеет несколько смыслов, а во-вторых, вы ошибаетесь, если думаете, что широкий зритель, особенно американский, хорошо знает сказку Гофмана. Широкий зритель знает балет Чайковского, где безобидные лопоухие мыши проигрывают войну еще в первом акте, а во втором происходит грандиозное торжество: попурри из различных сказочных номеров, дивертисмент, русский танец и так далее. Безобидное такое детское развлечение. Сказка Гофмана мрачна. Она мрачнее даже, чем мой фильм. Все-таки Гофман, фантастический реалист, писал произведение не для детей. Его иносказания были в моде так же, как иносказания Свифта или Пушкина в «Пиковой даме». То, что я вместо «Чайковский-музыка-красиво-танцуют все» сделал аллегорию на события XX века, для широкого зрителя не годится.

Корреспондент:

А для какого зрителя Вы снимали фильм в первую очередь?

Андрей Кончаловский:

Я не снимаю для какого-то определенного зрителя. Я делаю кино для своих детей, для бабушек и дедушек… Я считаю, что это не правильно снимать для какого-то конкретного зрителя, хотя знаю, что сейчас эта тенденция становится все сильнее и сильнее, потому что кино все больше превращается в индустрию, в которой вращается все больше денег. Но когда художник снимает картину, он не думает, для кого он ее снимает. Он делает это для людей, живущих на планете Земля.

Корреспондент:

Когда я смотрела дублированный русский трейлер, мне показалось, что лексика, которая используется в речи героев, немного нарочитая. Мальчик говорит: «чокнуться», «прикольный»… Не анахронизмы ли это – в начале XX века так вряд ли говорили?

Андрей Кончаловский:

Если бы герои начали говорить так, как было принято в начале XX века или так, как говорили во времена Гофмана, то никто бы ничего не понял. Все-таки надо спокойно адаптировать такие вещи для современных детей, современной молодежи и не бояться, что это будет отступлением от классического подхода. Иначе и Чайковского нельзя петь, а надо танцевать, а если танцевать – надо делать балет, но балет на большом экране – это абсолютно мертвая вещь, его никто смотреть не будет. Должно быть произведение, которое в определенном смысле популяризирует классику, пытается сделать ее доступной. Развлечение с определенной пользой, с долей образования.

Корреспондент:

Какая версия – англоязычная или русскоязычная – Вам лично нравится больше, больше соответствует Вашему замыслу?

Андрей Кончаловский:

Я думаю, что русскоязычная версия поразухабистей, повеселее, посвободнее...

Корреспондент:

Андрей Сергеевич, в интервью по поводу «Щелкунчика» Вы неоднократно рассказывали, что идея этого проекта зародилась очень давно, когда Вы помогали придумывать сюжет так и не снятого в итоге фильма английского режиссера Энтони Эскуита про балет в Большом театре. Спустя годы Вы вернулись к этой идее и вместе с Крисом Солимином придумали уже собственного «Щелкунчика». Какими были Ваши дальнейшие действия? Кому из продюсеров Вы предлагали присоединиться к этому проекту?

Андрей Кончаловский:

Написав сценарий, я сделал эскизы и стал пытаться найти деньги в Америке. Я представлял проект студиям Fox, Warner Brothers, компании Hallmark. С Hallmark мы в свое время делали «Одиссею»: они тогда еще сказали, что если я соглашусь снять «Одиссею», они потом обязательно поддержат мой какой-нибудь другой проект. Поэтому я надеялся, что хотя бы Hallmark поможет мне со «Щелкунчиком». Но я не нашел поддержки – никто не был заинтересован в такой интерпретации известного сюжета. Все говорили одно и то же: мол, очень мрачно, мы не хотим крыс, война какая-то там, немцы… Говорили, что картина эта слишком сложна для американского зрителя.

Думаю, в их словах была некая правомерность, потому что в результате, когда я сделал фильм, ни одна из крупных компаний не согласилась взять его в прокат – на том же самом основании. И мне просто повезло, что я нашел инвесторов за пределами США. Если б я целиком зависел от американцев, то никогда бы не сделал эту картину. Собственно, понятно это еще и потому, что рецензии американских критиков на «Щелкунчика» сплошь негативные. Я просто как-то подзабыл, что в Штатах все настолько изменилось. Там знают только одного «Щелкунчика» - балет, где все танцуют, где все сладко и просто. Для американцев изменения таких сюжетов просто запрещены. Это можно понять, потому что их зритель, особенно новое поколение, воспитан на «Диснее» и на таких очень безопасных вещах, как «Гарри Поттер», где не может быть никаких политических аллюзий. Трудно себе представить, чтобы в США имели успех, допустим, сказки Щварца, у которых всегда острый современный оттенок. Они бы там были просто непонятны. Я вдруг обнаружил: то, что может нравиться в России и иметь успех, в Америке не работает совсем.

Корреспондент:

И, тем не менее, Вам удалось выпустить картину в американский прокат, пусть и ограниченный, что тоже нелегко…

Андрей Кончаловский:

Да, это было очень сложно. Я благодарен Внешэкономбанку и американской компании «Фристайл» за то, что они согласились спонсировать выход моей картины в Америке. Компания «Фристал» рискнула, вложила небольшие деньги в продвижение картины. Но разве у них есть возможности конкурировать с крупными студиями, когда на рекламу диснеевской или уорнербразеровской картины выделяется по меньшей мере 40-50 млн. долларов? Естественно, рассчитывать на сногсшибательный или на вообще какой-нибудь большой успех не приходится, особенно учитывая сложность нового «Щелкунчика» для американцев. Тамошний зритель изменился. Сегодня, я думаю, невозможно сделать такую картину, как «Крестный отец». Посмотрите, что делает Коппола – он уже не может сотрудничать с крупными студиями, потому что хочет снимать собственное кино, а не какого-нибудь «Железного человека». Вот он и делает свои маленькие картины, которые выходят очень ограниченным тиражом.

Разницу в интеллектуальном уровне между Россией и Америкой можно заметить по отношению к театру, хоть это и совсем другое искусство, нежели кино. В Москве, где шестьдесят-восемьдесят театров, одновременно идут три разные постановки «Дяди Вани». В любом городе-миллионнике есть театры. И люди ходят туда смотреть классику. А вот когда в Нью-Йорке давали спектакль «Гамлет» Лондонского театра, критик из Нью-Йорк Таймз написал, что рядом с ним сидели люди, которые пришли смотреть на Джуда Лоу, игравшего главную роль. И разговор между ними по окончании спектакля был такой: как жалко, что Гамлет убит, ведь если бы он остался жив, можно было бы посмотреть сиквел. Это важное для меня замечание. Не буду скрывать: у меня были надежды на то, что Америка откликнется на «Щелкунчика», но я ошибся.

Корреспондент:

Почему было принято решение сделать проект международным?

Андрей Кончаловский:

Когда в производстве картины задействованы серьезные суммы, то русскоязычный фильм не в состоянии их окупить, просто в силу того, что он имеет очень конкретного адресата. Примером тому могут служить колоссально успешные у нас фильмы, например, «Ночной дозор». Он не имел большого резонанса в Америке (дистрибьютор - Fox Searchlight, дата релиза – 17 февраля 2006 года, прокат – 17 недель, максимальное количество копий – 158, сборы - $1 502 188 – Прим. ред.). У меня была мысль, что нужно сделать русский материал, но обязательно с англоязычными актерами, которые автоматически интернационализируют проект. Я вот «Рахманинова» собираюсь снимать и тоже обязательно буду брать англоязычных актеров.

Корреспондент:

То есть отсутствие в «Щелкунчике» российских звезд обусловлено только тем, что, за редким исключением, они не владеют английским языком в совершенстве?

Андрей Кончаловский:

Да, безусловно. С русскими актерами проблема именно в этом и ни в чем другом.

Корреспондент:

Вы не нашли на «Щелкунчика» денег в Америке, но привлекли европейских продюсеров. Я знаю, что проект получился англо-венгерским. Чья доля была мажоритарной в этой ко-продукции?

Андрей Кончаловский:

До выхода картины в Америке было решено не афишировать мажоритарного инвестора фильма, поскольку это был российский инвестор – Внешэкономбанк. Были подозрения, что американский рынок негативно отнесётся к русской кинопродукции. Но, поскольку наши попытки проникнуть на американский рынок не были успешными, и теперь всё позади, можно открыто сказать, что 55% бюджета картины даны мне были в кредит Внешэкономбанком, а 45% принадлежали иностранным инвесторам, которые вошли в финансирование только после того, как основная сумма была уже найдена.

Корреспондент:

То есть проект не англо-венгерский, а англо-русско-венгерский?

Андрей Кончаловский:

Ко-финансирование было англо-русско-венгерское, а ко-продукция - венгерско-английская.

Корреспондент:

Что было самым дорогостоящим в производстве картины?

Андрей Кончаловский:

Дороже всего мне обошлась компьютерная графика, трехмерная анимация, пластические гримы, визуальные эффекты, например, летающие мотоциклы.

Корреспондент:

Насколько мне известно, постпродакшен «Щелкунчика» делался в Англии, и занималась им компания Goldcrest Post Production London, работавшая на очень крупных голливудских проектах. Какие впечатления от сотрудничества?

Андрей Кончаловский:

На этапе постпродакшена была задействована не одна компания, а много. Если одну студию загрузить работой над, так сказать, «тяжелой графикой», как в «Гарри Потере», «Властелине колец» или «Щелкунчике», то они будут выполнять ее два-три года, поэтому давно уже практикуется привлечение одновременно нескольких десятков компаний, которые создают отдельные элементы. Постпродакшен «Щелкунчика» длился год. У меня было восемь компаний, у каждой из них впечатляющий послужной список: «Золотой компас», «Хроники Нарнии» и так далее. В них во всех работают профессионалы высочайшего класса.

Корреспондент:

Расскажите, пожалуйста, о том, как делался 3D-формат? Фильм снимался или конвертировался в стерео?

Андрей Кончаловский:

Это была конвертация. Но конвертация конвертации рознь. Стоимость 3D зависит от того, сколько времени было потрачено на разделение кадра на глубинные планы. Если в кадре тридцать глубинных планов, чтобы разрезать его, понадобится от нескольких дней до недели и десятки тысяч долларов. А длится он секунды. Кадр в восемь секунд будет стоить пятьдесят-сто тысяч долларов, поэтому необходимо очень тщательно выбирать кадры, в которых стоит делать детальную проработку глубины, а где – нет. Не стоит, например, в тех кадрах, где дается крупный план актера. Зачем же его нос выделять? Можно, конечно, лицо в 3D сделать, но тогда оно будет выглядеть, как Эверест. Нарушатся определенные законы восприятия. Работа над 3D – ручная. Если делать конвертацию механически, каждый кадр разрезать на двадцать планов, то ничего хорошего не выйдет.

Стереоформат скоро будет дискредитирован плохим 3D, которое возникает из-за желания все что угодно сделать в 3D. Очень скоро зритель распознает эту приманку и перестанет на нее ловиться. Поэтому я не ожидаю, что 3D вытеснит обычный формат фильмов. Но определенные вещи – магия, сказки, фэнтези, которые требуют особой среды и достоверности – безусловно предназначены для этого формата.

Корреспондент:

То, что сказка Гофмана знакома каждому с детства – плюс для проекта или же, наоборот, риск, что у каждого свое видение этой истории? Вы немного изменили сюжет, инициировали написание слов к известной музыке Чайковского… Не боитесь, что зрители не будут рады таким инициативам? Или критики найдутся всегда и везде?

Андрей Кончаловский:

Боюсь. Но, во-первых, я стремился сделать картину, которая, как мне кажется, имеет несколько смыслов, а во-вторых, вы ошибаетесь, если думаете, что широкий зритель, особенно американский, хорошо знает сказку Гофмана. Широкий зритель знает балет Чайковского, где безобидные лопоухие мыши проигрывают войну еще в первом акте, а во втором происходит грандиозное торжество: попурри из различных сказочных номеров, дивертисмент, русский танец и так далее. Безобидное такое детское развлечение. Сказка Гофмана мрачна. Она мрачнее даже, чем мой фильм. Все-таки Гофман, фантастический реалист, писал произведение не для детей. Его иносказания были в моде так же, как иносказания Свифта или Пушкина в «Пиковой даме». То, что я вместо «Чайковский-музыка-красиво-танцуют все» сделал аллегорию на события XX века, для широкого зрителя не годится.

Корреспондент:

А для какого зрителя Вы снимали фильм в первую очередь?

Андрей Кончаловский:

Я не снимаю для какого-то определенного зрителя. Я делаю кино для своих детей, для бабушек и дедушек… Я считаю, что это не правильно снимать для какого-то конкретного зрителя, хотя знаю, что сейчас эта тенденция становится все сильнее и сильнее, потому что кино все больше превращается в индустрию, в которой вращается все больше денег. Но когда художник снимает картину, он не думает, для кого он ее снимает. Он делает это для людей, живущих на планете Земля.

Корреспондент:

Когда я смотрела дублированный русский трейлер, мне показалось, что лексика, которая используется в речи героев, немного нарочитая. Мальчик говорит: «чокнуться», «прикольный»… Не анахронизмы ли это – в начале XX века так вряд ли говорили?

Андрей Кончаловский:

Если бы герои начали говорить так, как было принято в начале XX века или так, как говорили во времена Гофмана, то никто бы ничего не понял. Все-таки надо спокойно адаптировать такие вещи для современных детей, современной молодежи и не бояться, что это будет отступлением от классического подхода. Иначе и Чайковского нельзя петь, а надо танцевать, а если танцевать – надо делать балет, но балет на большом экране – это абсолютно мертвая вещь, его никто смотреть не будет. Должно быть произведение, которое в определенном смысле популяризирует классику, пытается сделать ее доступной. Развлечение с определенной пользой, с долей образования.

Корреспондент:

Какая версия – англоязычная или русскоязычная – Вам лично нравится больше, больше соответствует Вашему замыслу?

Андрей Кончаловский:

Я думаю, что русскоязычная версия поразухабистей, повеселее, посвободнее...

Другие статьи по теме Копродукция

28.11.2025

Пять советов для продакшн-компаний по эффективному выходу на зарубежные рынки

14.11.2025

AFM 2025: якутско-американская копродукция Степана Бурнашева

30.10.2025

Компания Роскино подвела итоги выставки China Licensing Expo

24.10.2025

Роскино представит национальный стенд на крупнейшем азиатском кинорынке TIFFCOM

29.08.2025

В 2024 году по всему миру было продано 880 млн билетов на анимационные фильмы

Реклама